超高配资 这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下超高配资,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门……

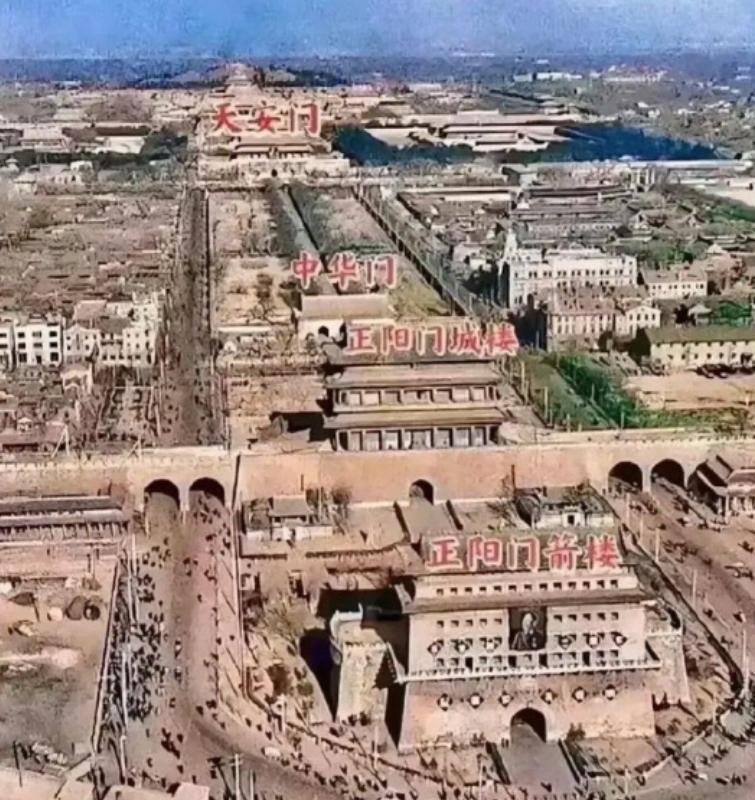

天安门,这座见证中国历史变迁的城楼,最初建于明朝永乐十五年,原名"承天门",是明清两代紫禁城的南大门。它与北京古城墙共同构成了古都北京的标志性轮廓。

北京古城墙的历史可追溯至元朝,但直到明朝朱棣年间才形成了我们所熟知的最终格局。这道城墙绵延24公里,墙基宽达24米,高约10多米,城墙表面的砖层厚达8至10米。

1949年,新中国成立。北京因为傅作义将军的和平起义,避免了战火洗礼,大量珍贵历史建筑得以保存。然而,随着城市现代化建设的需要,北京古城墙的命运成为一个备受争议的话题。

当时,以郭沫若为代表的一派人士强烈主张拆除城墙。他们认为,城墙不仅象征着旧时代的封建统治,更是城市现代化的实际障碍。城墙横亘在城市中央,阻碍了交通和城市扩展,在和平年代已失去了军事防御意义。

这一观点得到了不少苏联专家的支持,也赢得了许多普通市民的赞同。当时,许多北京居民感受到城墙对日常出行的不便,渴望一个更加开放、现代的城市空间。

然而,以林徽因和梁思成为代表的建筑学家们却持完全不同的看法。这对夫妇在中国建筑史研究领域贡献卓著,不仅参与设计了人民英雄纪念碑和国徽,还创建了中国第一个完整的古建筑研究体系,在东北大学和清华大学创办了建筑系。

他们坚决反对拆除城墙,认为这是不可多得的文化瑰宝。梁思成曾指出:"北京城墙不仅具有卓越的历史价值,更是世界级的建筑遗产。"林徽因则强调:"一旦拆除,就再也无法复原其真实的历史价值。"

面对拆除的压力,梁思成团队迅速提出了另一个富有前瞻性的方案——在老城区外建立新的行政中心,保留古城原貌。这一方案若能实施,将使北京形成新旧分明、各具特色的城市格局,既能满足现代化需求,又能保护历史遗产。

他们在极短时间内完成了详尽的两万字建议书,从城市规划、历史保护、未来发展等多角度论证了保留古城墙的必要性。可惜,在当时的历史条件下,这些专业而深刻的论点并未得到充分重视。

关于北京古城墙命运的争论,支持保留与主张拆除的双方各执一词,在多次会议中展开激烈交锋。林徽因尽管身患重病,仍旧坚定地表达自己的立场。面对郭沫若等人提出的拆除方案,她曾发出警示,表示如果将来后悔,即使重建也只能是"假古董",再也无法恢复文物的真正价值。

决策的天平最终倾向了拆除一方,这与当时的时代背景密不可分。五十年代初期,新中国正处于向苏联学习的阶段,城市规划也深受苏联模式影响,强调宽阔的街道和大规模的公共建筑。郭沫若作为文化界重要人物,他对拆除城墙的多次倡议获得了更多关注。此外,当时国家更注重工业化和现代化建设,古建筑保护的理念尚未在决策层深入人心。

1954年,承载着古代军队凯旋荣耀的定安门被拆除。这座历经数百年风雨的城门,在短短几天内便化为废墟。当消息传到病床上的林徽因耳中,据亲友回忆,她陷入了长时间的沉默。梁思成的日记中也记录了这一时期的痛苦,他写道这些珍贵的文物遗产被毁,对他和林徽因而言是怎样的心痛。

林徽因在生命最后的岁月里,依然牵挂着北京古建筑的命运。她的学生回忆,即使在病榻上,她仍关心城墙拆除的进展,时常询问保留下来的部分。1955年,年仅51岁的林徽因离开了人世,她未能阻止古城墙的命运。

2004年,北京市斥资重建永定门,试图恢复这座古城门的风采。然而,正如林徽因所预言的那样,重建的永定门虽然外观相似,却已失去了真正的文物价值,成为了名副其实的"假古董"。

如今的天安门广场宏伟开阔,但若能保留当年完整的城墙系统,北京或许会呈现出另一番景象。放眼全球,意大利佛罗伦萨、德国纽伦堡等古城都成功保留了历史城墙,既保护了文化遗产,又发展了旅游经济,成为城市独特的魅力所在。

中国的文物保护意识已经显著增强。《中华人民共和国文物保护法》不断完善超高配资,越来越多的古建筑得到妥善保护。人们也开始更加珍视梁思成、林徽因等文化先驱的远见卓识。MCN微头条伙伴计划